最近のエントリー

月別 アーカイブ

- 2026年1月 (1)

- 2025年10月 (1)

- 2025年7月 (1)

- 2025年5月 (1)

- 2025年1月 (1)

- 2024年12月 (1)

- 2024年10月 (3)

- 2024年9月 (1)

- 2024年7月 (1)

- 2024年6月 (1)

- 2024年5月 (1)

- 2024年4月 (4)

- 2024年3月 (8)

- 2024年2月 (4)

- 2024年1月 (7)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (6)

- 2023年10月 (7)

- 2023年9月 (7)

- 2023年8月 (5)

- 2023年3月 (5)

- 2023年2月 (4)

- 2023年1月 (3)

- 2022年12月 (1)

- 2022年11月 (2)

- 2022年10月 (2)

- 2022年9月 (3)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (3)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (2)

- 2022年4月 (1)

- 2022年3月 (1)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (2)

- 2021年12月 (2)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (3)

- 2021年9月 (3)

- 2021年8月 (2)

- 2021年7月 (3)

- 2021年6月 (5)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (5)

- 2021年3月 (5)

- 2021年2月 (3)

- 2021年1月 (6)

- 2020年12月 (5)

- 2020年11月 (1)

- 2020年9月 (1)

- 2020年5月 (1)

- 2020年4月 (2)

- 2020年3月 (5)

- 2020年2月 (2)

- 2020年1月 (2)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (2)

- 2019年10月 (3)

- 2019年9月 (4)

- 2019年8月 (2)

- 2019年7月 (5)

- 2019年6月 (6)

- 2019年5月 (6)

- 2019年4月 (4)

- 2019年3月 (5)

- 2019年2月 (6)

- 2019年1月 (3)

- 2018年12月 (5)

- 2018年11月 (6)

- 2018年10月 (6)

- 2018年9月 (4)

- 2018年8月 (1)

- 2018年7月 (1)

- 2018年6月 (2)

- 2018年4月 (2)

- 2018年2月 (1)

- 2018年1月 (3)

- 2017年12月 (1)

- 2017年11月 (1)

- 2017年10月 (1)

- 2017年9月 (1)

- 2017年6月 (1)

- 2017年5月 (1)

- 2017年3月 (1)

- 2017年2月 (2)

- 2017年1月 (1)

- 2016年12月 (1)

- 2016年11月 (2)

- 2016年10月 (1)

- 2016年9月 (1)

- 2016年7月 (1)

- 2016年6月 (2)

- 2016年5月 (2)

- 2016年4月 (2)

- 2016年3月 (2)

- 2016年2月 (2)

- 2016年1月 (2)

- 2015年12月 (1)

- 2015年11月 (2)

- 2015年10月 (1)

ブログ 4ページ目

犬と猫の味覚について

人の味覚

人の味覚人の味覚の種類はご存知ですか?

甘味・塩味・酸味・苦味・旨味の5つです

人も動物も舌にある【味蕾】(ミライ)という細胞で味を感じています

人間の味蕾は約6000個といわれています

味蕾

味蕾

味蕾とは10~100個の細胞が集まり花のつぼみのような形をしています

この味蕾が舌や軟口蓋、咽頭に数多くあり味を感じる細胞だけでなく味を感じる細胞が

正常に働けるようにサポートする細胞など様々な細胞があります

犬の味覚

犬の味覚

犬は人が感じる味覚のうち5つ全て感じることが出来ますが、

人よりも味蕾が約2000個と少ない為感じ方が人とは異なります

犬は5つの味覚のうち塩味を一番認識すると考えられています

猫の味覚

猫の味覚

猫は人が感じる味覚のうち旨味・塩味・苦味・酸味の4つを感じることが出来ます

また、猫は味蕾の数が約500個と人間と比べてかなり少ないことが分かります

美味しさの判断

美味しさの判断

犬や猫は人と違い味ではなく

①匂い(嗅覚) ②食感(触覚) ③味(味覚) ④見た目(視覚)

の順で美味しさを判断しているそうです

沢山あるフードの中から選ぶのは大変ですが

その子に合ったものを選んであげてください

沢山あるフードの中から選ぶのは大変ですがその子に合ったものを

沢山あるフードの中から選ぶのは大変ですがその子に合ったものを選んであげてください

(ココニイル動物病院)

2024年1月22日 14:49

5大栄養素って何?

栄養素とは

栄養素とは

生き物が生きていくために食べ物から摂取される要素のことを指します

動物に必要な栄養素は「タンパク質」「炭水化物」「脂質」「ビタミン」「ミネラル」

の5種類があり、これらを「5大栄養素」と呼びます

栄養素の役割

栄養素の役割

「タンパク質」

「タンパク質」筋肉や血液、内臓、皮膚、被毛などを作るアミノ酸を供給する

「炭水化物」

「炭水化物」糖質と食物繊維に分けられる。糖質は、脳や筋肉にエネルギーを与え、

食物繊維は、消化できず体内で栄養にはならないが整腸作用を持つ

「脂質」

「脂質」炭水化物やタンパク質より約2.5倍も高いエネルギーを含み、

効率的にエネルギーを供給する

「ビタミン」

「ビタミン」生命維持や成長繁殖などの正常な活動に必須な栄養素

「ミネラル」

「ミネラル」骨や歯の成分、体液の浸透圧のバランス維持、細胞、神経、筋肉の機能調整などがある

不足するとどうなる?

不足するとどうなる?

「タンパク質」

「タンパク質」成長不良、体重減少、貧血、皮膚被毛の劣化、筋肉萎縮など

「炭水化物」

「炭水化物」脂肪、体を構成している筋肉や臓器などのタンパク質をエネルギーとして使う為

免疫が落ちて病気になりやすくなる恐れがある

「脂質」

「脂質」繁殖機能が抑制される。被毛の光沢が喪失し、フケ症の原因になる

さらに進むと皮膚炎になる

「ビタミン」

「ビタミン」疲れが取れにくくなる、皮膚が荒れる、毛艶が悪くなる

※ビタミンの種類によって異なります

「ミネラル」

「ミネラル」元気消失、食欲不振、嘔吐、骨粗しょう症、脱毛、筋力低下などがおこる

※ミネラルの種類によって異なります

まとめ

まとめ

栄養素は体内でそれぞれ異なる役割を持っています

飼育されているわんちゃん、ねこちゃんは、基本的に食べ物を自分で選べないため

栄養素が十分な量でバランスよく含まれているペットフードを飼い主さんが

選んであげる必要があります

(ココニイル動物病院)

2024年1月17日 12:05

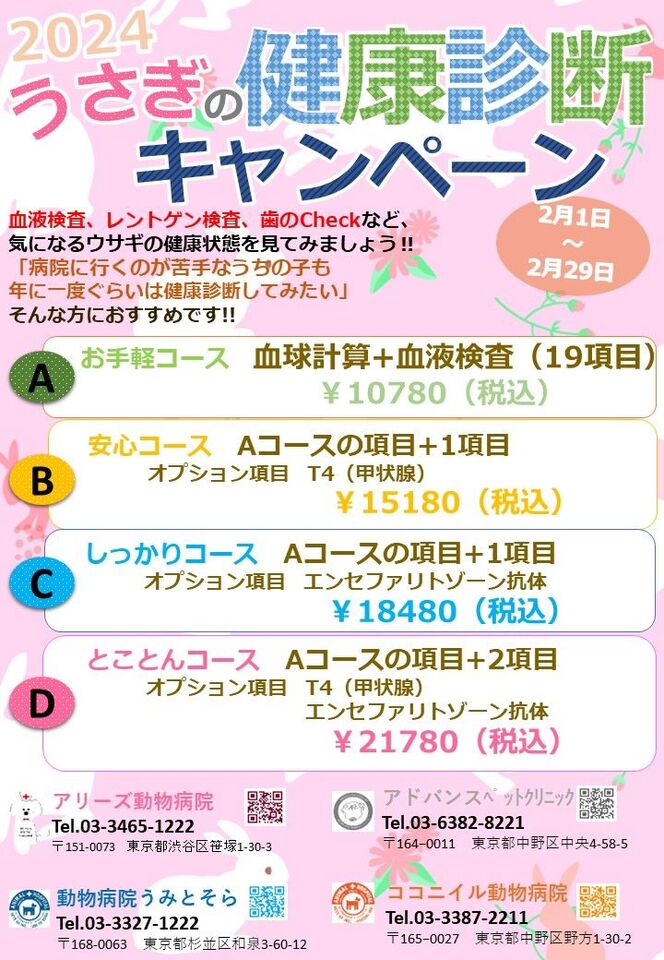

ウサギの健康診断キャンペーンについて

★今年もウサギの健康診断キャンペーンを始めます★

昨年実施したウサギの健康診断キャンペーンですが、有り難いことに多くの患者様に受けて頂けました。好評の声にお答えして、今年もウサギの健康診断キャンペーンを実施致します!!

2月1日から2月29日までになります。

★ウサギの健康診断の意義★

ウサギは野生では捕食される側の生き物です。そのため、病気を隠すのがとても上手なので、飼い主様が気付かない間に病気が思った以上に進行してしまうことが殆どです。

また、犬猫のようにワクチンやフィラリアの予防などの定期的に病院へ通う用事が無いことも病気の発見の遅れに繋がっていると考えています。

我々は、1羽でも多くのウサギが素敵な1年を過ごせるように、また、普段から健康状態が気になるウサギの飼い主様のために健康診断を実施しております。

★ウサギの健康診断 コース紹介★

➢ Aコース

血球計算+血液検査(19項目)

➢ Bコース

血球計算+血液検査(19項目)+T4(甲状腺)

➢ Cコース

血球計算+血液検査(19項目)+エンセファリトゾーン抗体

➢ Dコース

血球計算+血液検査(19項目)+T4(甲状腺)+エンセファリトゾーン抗体

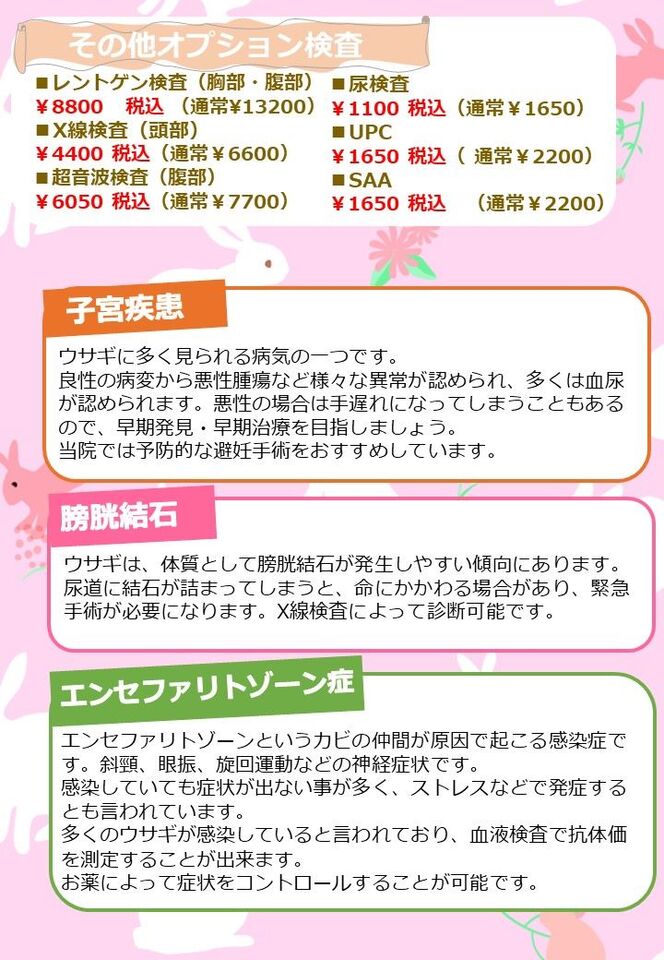

➢ オプション

腹部・胸部レントゲン検査、頭部レントゲン検査、腹部超音波検査、尿検査、SAAなど

年齢や性別に合わせて、コースの内容や追加検査などは獣医師とご相談下さい。

※当院ではウサギの予防的な避妊去勢手術をオススメしています!!

こちらの健康診断を術前検査とすることができますので、そちらも併せてご相談下さい!!

内容について不明な点があれば当院までご連絡ください。

アリーズ動物病院 03-3465-1222

動物病院うみとそら 03-3327-1222

ココニイル 03-3328-2211

アドバンスペットクリニック 03-6382-8221

(ココニイル動物病院)

2024年1月10日 15:08

膀胱炎について

こんな症状があったら・・・

こんな症状があったら・・・

頻尿

頻尿 排尿時に痛がる

排尿時に痛がる 尿が出ずらい

尿が出ずらい 血尿・濁り

血尿・濁り トイレ以外の場所で排尿する など

トイレ以外の場所で排尿する などこれらは膀胱炎になっているときに起きる代表的な症状です

原因

原因

①細菌感染

【代表菌】 大腸菌やブドウ球菌

・犬の膀胱炎の中では最も多く尿道を経由して感染します

・一般的に尿道が細く長いオスよりも、尿道が太く短いメスに発症しやすい傾向があります

・細菌繁殖により膀胱内のpHが上昇すると、膀胱結石の原因となる

砂状の結晶が尿中に出ることもあります

②膀胱結石・結晶

・細菌繁殖により膀胱内のpHが上昇すると、膀胱結石の原因となる

砂状の結晶が尿中に出ることもあります

・結晶や結石による膀胱への刺激により膀胱壁が傷つき

膀胱炎になっている場合もあります

③膀胱腫瘍・ポリープ

・特に犬では移行上皮癌が多いです

④特発性(原因不明)

・猫の膀胱炎の原因の6割を占めます

・原因が完全に明らかになっていなかったり、メカニズムが複雑で証明するのが難しい

猫の膀胱炎の総称です

・ストレスが原因の一つとして考えられています

トイレ(掃除、数、場所、形などが適していない)

トイレ(掃除、数、場所、形などが適していない) 飲水量が少ない

飲水量が少ない 生活環境の変化(例:引っ越しなど)

生活環境の変化(例:引っ越しなど) 臆病、神経質(ストレスの感じやすさ) など

臆病、神経質(ストレスの感じやすさ) など現段階では有用な検査や特効薬は見つかっていませんが、再発しやすいため

ストレス対策をできる範囲で根気よく続けることが大切です。

予防

予防

排尿を長時間我慢させない

排尿を長時間我慢させない 十分な飲水をできるようにする

十分な飲水をできるようにする 定期的な健康診断(尿検査を含む)

定期的な健康診断(尿検査を含む) 早期発見・早期治療

早期発見・早期治療 清潔な飼育環境 など

清潔な飼育環境 などあまり水を飲まない子や、排尿回数が極端に少ない子、

日常的におしっこを我慢してしまう子では膀胱に長時間尿が溜まることで細菌が繁殖し

感染を起こしてしまうことがあります

最後に

最後に

膀胱炎は再発や慢性化することが多く、他の泌尿器系の病気を引き起こすこともあります。

治療しても短期間で再発する、または治療に反応しにくい膀胱炎の犬では、他の大きな病気が

隠れている可能性があります。

健康診断の際に尿検査を行うことで気づきにくい膀胱炎を発見することが出来ることもあります。

排尿などに異常がみられたらすぐに動物病院を受診しましょう

(ココニイル動物病院)

2024年1月 8日 15:47

明けましておめでとうございます

皆さま、年明けはいかがお過ごしでしょうか?

辰年は、陽の気が動いて万物が振動するので、活力旺盛になって大きく成長し、形が整う年だといわれています。

物事を好転させる縁起のいい年なので何かに挑戦してみるといいかもしれませんね。

今年も良い一年になりますように。

https://www.dropbox.com/scl/fi/rslx4ooxayhljst1bolau/2401.pdf?rlkey=a1qc8bmquqdd665tqf07y84ib&dl=0

(ココニイル動物病院)

2024年1月 8日 15:47

歯磨きのコツ

口を触られることに慣れよう

口を触られることに慣れよう

わんちゃんの口を触ることは歯磨きをするのに必要なことです

わんちゃんの口を触ることは歯磨きをするのに必要なことです わんちゃんの嫌がらないところから顔を触りはじめましょう

わんちゃんの嫌がらないところから顔を触りはじめましょう おやつをあげながらトレーニングをしていきます

おやつをあげながらトレーニングをしていきます わんちゃんが嫌がる前に触るのをやめてあげましょう

わんちゃんが嫌がる前に触るのをやめてあげましょう手順

①顔を触る

②口周りを触る

③唇をめくる

④歯を触る

⑤奥歯まで触る

歯ブラシに慣れよう

歯ブラシに慣れよう

まずはガーゼで磨くことから始めてみましょう

まずはガーゼで磨くことから始めてみましょう 歯磨きジェルやスプレーでガーゼを湿らせて歯を磨いていきます

歯磨きジェルやスプレーでガーゼを湿らせて歯を磨いていきます ガーゼでできるようになったら歯ブラシへ

ガーゼでできるようになったら歯ブラシへ 嫌がるようだったら歯ブラシにペースト状のおやつなどをつけて

嫌がるようだったら歯ブラシにペースト状のおやつなどをつけて舐めさせるところから始めてみましょう

歯磨きのコツ

歯磨きのコツ

汚れが付きやすい歯と歯肉の間を意識して磨いていきます

汚れが付きやすい歯と歯肉の間を意識して磨いていきます 上手にできる子は歯の裏側までしっかり磨きましょう

上手にできる子は歯の裏側までしっかり磨きましょう 歯磨きの方法はいくつかあります

歯磨きの方法はいくつかあります

・バス法…歯と歯肉の境目に45度の角度でブラシを当て、左右に細かく動かす

・ローリング法…歯肉から歯先に向かって回転させるように磨く

・スクラブ法…歯ブラシを歯に直角に当てて小刻みに動かす

・フォーンズ法…歯ブラシを円を描くように磨く

できるようになったら

できるようになったら

理想は毎日歯磨きを続けましょう

理想は毎日歯磨きを続けましょう 約3日で歯垢は歯石に変わります

約3日で歯垢は歯石に変わります 歯石に変わってしまったものは麻酔をかけてのスケーリング処置でしか取れません

歯石に変わってしまったものは麻酔をかけてのスケーリング処置でしか取れません わんちゃんと楽しい歯磨きができるようになりましょう!

わんちゃんと楽しい歯磨きができるようになりましょう!

(ココニイル動物病院)

2024年1月 2日 15:46

災害時の同行避難と同伴避難

同行避難とは

同行避難とは

災害発生時、飼い主がペットと一緒に安全な場所まで非難する行為のこと

※ペットと一緒に避難所へ入れるという意味ではありません

同伴避難とは

同伴避難とは

同伴避難は飼主とペットが一緒に同じ場所で避難生活を送る事

※同じ施設内で避難生活を送れますが、避難場所によって同室や別室になる事があります

何を準備する?

何を準備する?

①動物の健康や命に関わるもの

・ペットフード

・トイレ用品

・常備薬

・ケージやキャリー

・リードなど

②飼い主やペットの情報が分かるもの

・飼主の連絡先

・名前の分かるもの

・ワクチン接種情報

・既往歴の情報など

③ペット用品

・タオル

・おもちゃ

・ビニール袋

・ウェットシートなど

慌てないために

慌てないために

災害はいつ起こるかわかりません

いざという時に適切な対応ができるよう日頃から備え

心構えしておくのが大切です

避難場所の確認や動物のしつけ、体調管理を行っていきましょう

(ココニイル動物病院)

2023年12月20日 15:14

疾患別おすすめフード ~消化器疾患編~

愛犬や愛猫が病気になってしまったら…

愛犬や愛猫が病気になってしまったら…

症状に応じて特定の栄養素を増やしたり、

症状に応じて特定の栄養素を増やしたり、減らしたりする必要が出てくることがあります!

その為、病気の種類や症状に合わせた様々な『療法食』があります!

その為、病気の種類や症状に合わせた様々な『療法食』があります! 症状に応じてご飯を変えてみましょう!

症状に応じてご飯を変えてみましょう! 消化器疾患の治療に用いる療法食

消化器疾患の治療に用いる療法食

<消化器疾患とは>

消化管にトラブルが起き、食べ物の消化や栄養素の吸収能力が

消化管にトラブルが起き、食べ物の消化や栄養素の吸収能力が損なわれた状態を指します。

嘔吐や下痢、便秘それに伴う食欲不振といった症状が特徴的です。

嘔吐や下痢、便秘それに伴う食欲不振といった症状が特徴的です。 嘔吐・下痢

嘔吐・下痢

嘔吐しがちな子におすすめ

高栄養・高消化

高栄養・高消化 食物繊維不足による下痢の子におすすめ

食物繊維不足による下痢の子におすすめ・高線維

・高栄養・高消化

・ミネラルバランス調整

消化吸収不良による下痢の子におすすめ

消化吸収不良による下痢の子におすすめ・低脂肪

・高栄養・高消化

・食物繊維バランス調整

・ミネラルバランス調整

便秘

便秘

食物線維量を増やす

食物線維量を増やす便秘のわんちゃんでは、多くの場合食物繊維の増量が良いとされています!

食物繊維がバランス良く配合されたご飯をあげましょう!

重度な便秘症では食物繊維を与えすぎると逆に悪化する可能性もあるため注意が必要です

重度な便秘症では食物繊維を与えすぎると逆に悪化する可能性もあるため注意が必要です

(ココニイル動物病院)

2023年12月12日 13:27

ご飯を食べない!

動物の食欲不振には様々な理由が考えられます

動物の食欲不振には様々な理由が考えられます

年齢や正確によっても考えられる理由は様々です

・突然食べなくなった場合

・食ムラがある場合

・子犬子猫がご飯を食べない場合 などなど今回お話ししていきます

いつもはご飯をすぐ食べるのに突然食べなくなった!

・突然食べなくなった場合、他に下痢や嘔吐などの症状が

あるかどうかが大切になってきます

・消化器症状が無くてもどこか痛いところがあると食欲不振になる可能性があります

普段と異なることがあれば病院に行きましょう

・下痢をしてしまった場合はその時のうんちを持ってきてもらえると

便検査が診断につながる可能性があります

・ご飯の変更はあったか、いつもと違うものを食べた、違うことをした等を

お話しください

ずっと食ムラがある…

・ご飯以外のおやつをあげすぎてはいませんか?

→ご飯を食べなければおいしいおやつがもらえると学習してしまうと、

なかなかご飯を食べてくれなくなってしまいます

・粒の大きさや給餌量は適切ですか?

→小型犬や猫ちゃんは粒の大きさが大きすぎると食べてくれないことがあります

ご飯をあたえ過ぎていて残しているかもしれません

カロリー量を計算しなおしてみましょう

子犬、子猫がご飯を食べない!

・子犬、子猫は本来栄養欲求がとても高い為、与えたら与えた分だけ食べます

・子犬、子猫は一日に何回も食事をすることで血糖値を保っています

・食欲不振が続いてしまうと低血糖を起こしてしまう可能性があります

・ペットショップやブリーダー施設から感染症をもらってきている可能性もあります

・食欲不振の症状がみられたら病院に行きましょう

シニア期の食欲不振

・シニア期の食欲不振には様々な理由が考えられます

例えば…腎臓病、歯周病、肝不全、膵炎、胃腸炎など

・食べたいのに食べられないのと、そもそも食欲がないのでは大違いです

・食べたいのに食べられない場合は口腔内疾患や神経症状が疑われます

・食欲がない場合は内臓からくるものや疼痛が疑われます

・原因が分かっている場合にはご飯を食べられるようにする工夫が必要です

・まずは病院で検査してみるのもいいかもしれません

ご飯を食べさせる工夫

・フードを変えてみる

→今食べているフードに飽きてしまった、フードがあっていない可能性があります

・フードを温めてみる

→鼻が悪くなったシニア期の動物はご飯を温めて匂いを強くすることで食べてくれるかもしれません

・大好きなおやつをフードに入れてみる

→保管しているフードに乾燥しているおやつを入れて匂いをつけます

・食器を変えてみる

→ステンレスの匂いを嫌ったり、高さが違うだけでご飯を食べなくなる神経質な子も稀にいます

(ココニイル動物病院)

2023年12月 5日 15:02

デンタルケア

デンタルケアの種類

今回はこの5種類について紹介します!

・歯ブラシ

・デンタルジェル

・デンタルシート

・液体歯磨き

・デンタルガム

歯ブラシ

歯磨きに慣れているワンちゃんにおすすめ!

・細かいブラシで歯と歯茎の間の汚れを落とすことが出来る

・指では届きにくい奥歯のケアにもおすすめ

デンタルジェル

歯ブラシが得意な子はもちろん苦手な子にもおすすめ!

・様々なフレーバーがあり、わんちゃんに合ったものが選べる

・口臭ケアや歯周病対策にも使用できる

デンタルシート

歯磨き初心者や歯ブラシに慣れていないワンちゃんにおすすめ!

・飼主さんの指で拭くため磨き残しが感覚的に分かりやすい

・歯ブラシよりは刺激が少ない為嫌がる子が少ない

液体歯磨き

歯磨きは苦手だが、口周りは触れる子におすすめ!

・口の中に直接スプレーするタイプや飲み水に混ぜるタイプがある

デンタルガム

口周りを触れなくて歯磨きが出来ない子におすすめ!

・歯ブラシ、シートと比べると効果は落ちてしまうが

予防面では効果がある

・もちろん歯磨きが得意な子にもおすすめ

まとめ

その子に合ったデンタルケア用品を使用しましょう!

何かわからないことがありましたら、病院スタッフまでご相談ください

(ココニイル動物病院)

2023年11月30日 14:58

<<前のページへ|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|次のページへ>>

100件以降の記事はアーカイブからご覧いただけます。